水溶液中での有機半導体の精密ドーピング~フレキシブルデバイス産業応用で鍵となる基盤技術を確立~

- ヘッドライン

- 記者発表

物質・材料研究機構(NIMS)

東京大学

東京理科大学

発表概要

1.NIMSと東京大学、東京理科大学からなる研究チームは、真空や窒素雰囲気を扱う特別な設備を用いずに、有機半導体を水溶液中で精密にドーピングする基盤技術を世界で初めて開発しました。この技術の極めて重要なブレークスルーは、これまで見過ごされてきた「水」を利用するというパラダイムシフトです。

2.半導体デバイスの製造にはドーピング処理が不可欠です。有機半導体の化学ドーピングには酸化還元試薬が使われています。効果的な酸化還元試薬ほど水や酸素と反応しやすいため、真空中や窒素雰囲気で試薬を扱う特別な設備が必要でした。さらに、こうした設備を用いてもドーピング量の精度や再現性は低い状況にありました。これらは有機半導体の産業応用に対して大きな障壁となっていました。

3.今回、研究チームは、大気下・水溶液中でのベンゾキノンとヒドロキノンの酸化還元反応を利用した化学ドーピング技術を開発しました。この反応の傾向は、pHで表される酸性度によって調節されます。これは光合成の電子伝達系などで活用されている機構です。有機半導体薄膜をベンゾキノン、ヒドロキノンと疎水性陰イオンの水溶液に浸すと化学ドーピングが生じました。ドーピング・レベルは水溶液のpHによって変化し、電気伝導度は約5桁の広範囲にわたって正確かつ一貫して制御されました。

4.有機半導体は柔軟、軽量であり、インクジェットなどの低コスト印刷プロセスに適した材料です。本技術により、フィルム状のセンサーや電子回路、ディスプレイ、太陽電池といったフレキシブルデバイスの産業応用が促進されると期待できます。本技術を用いたフィルム型pHセンサーの原理も実証しており、ヘルスケアやバイオセンシングへの展開も期待されます。

5.本研究は 、ナノアーキテクトニクス材料研究センター超分子グループの石井政輝 研修生(東京理科大学 大学院生)、山下侑 研究員(東京大学 客員連携研究員兼務)、有賀克彦 グループリーダー(東京大学 教授、東京理科大学 客員教授兼務)、竹谷純一 主席招聘研究員(東京大学 教授兼務)、東京大学の渡邉峻一郎 准教授からなる研究チームによって実施されました。

6.本研究成果は、Nature誌の2023年10月12日発行号(Vol. 622, Issue 7982)に掲載されました。

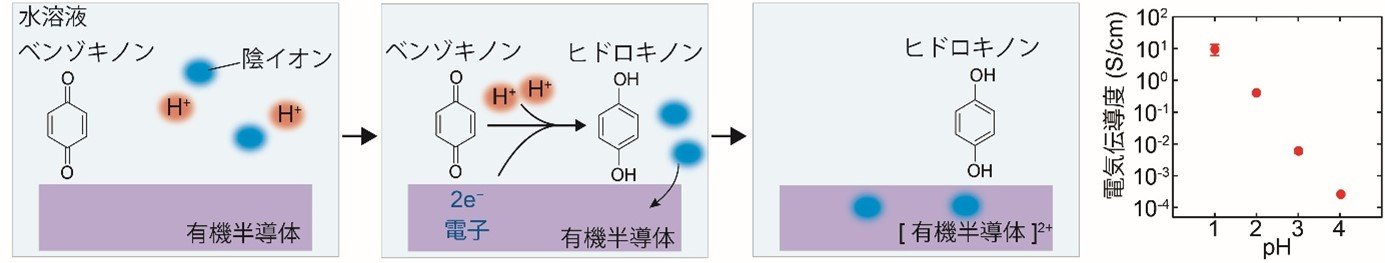

図 開発した手法の機構およびpHによる有機半導体薄膜のドーピング量制御

発表内容

<研究の背景>

有機半導体(注1)は軽量、柔軟であり、インクジェットなどの低コスト印刷によって電子デバイスを製造できる材料です。このため、フィルム状のセンサーや電子回路、太陽電池、発光ダイオード、ディスプレイ、生体センシングデバイスといった様々なフレキシブルデバイスへの活用が世界的に研究されています。半導体を用いて高度な電子デバイスを作製するためには、半導体中の電気の流れやすさを制御するドーピング(注2)の処理が不可欠です。これは負の電荷をもつ電子や正の電荷をもつホールの密度を制御するプロセスです。現代社会で汎用されているシリコン半導体のドーピング技術は確立されていますが、次世代材料である有機半導体についてはドーピング技術が発展途上でした。

有機半導体におけるドーピングは、酸化還元試薬との反応を用いた化学ドーピング(注3)により取り組まれてきました。しかしながら、酸化還元試薬は空気中の水との反応により劣化しやすく、化学ドーピングには真空中や窒素雰囲気下で試薬を扱う特別な設備が必要でした。また、こうした設備を用いた場合でも、酸化還元試薬の不安定性に由来して化学ドーピングの精度や再現性には問題が生じていました。これらは有機半導体を用いたフレキシブルデバイスの作製や産業応用への大きな障壁となっていました。

<研究内容と成果>

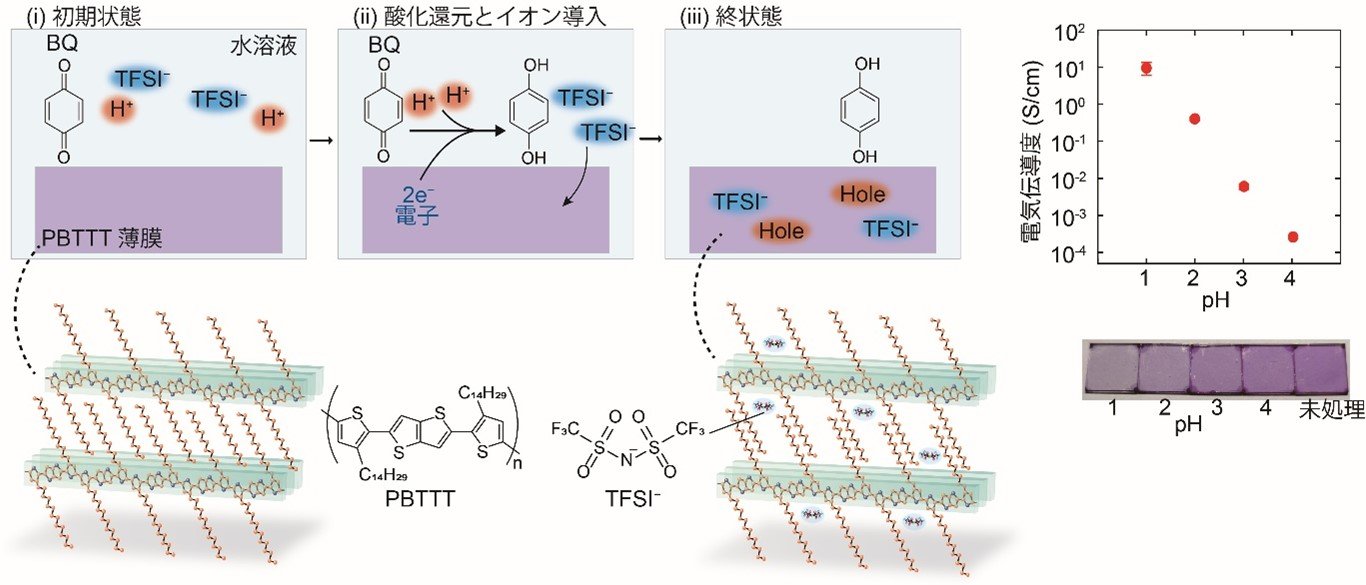

研究チームは、水溶液中で有機半導体を精密ドーピングする世界初の技術を開発し、重要なマイルストーンを達成しました。これは、ベンゾキノン(BQ)とヒドロキノン(HQ)のプロトン共役電子移動(PCET)(注4)反応を利用することで達成されました。本技術ではまず、BQ、HQと疎水性陰イオン(TFSI−)の水溶液を用意し、そのpHを調整します。続いて、この水溶液に有機半導体薄膜を浸します(図1左)。有機半導体としてはインクから簡単に製膜できる高分子半導体PBTTTを用いました。BQは2つの電子をPBTTTから、2つの水素イオンを水溶液から受け取ることで、HQへと変化します。この反応はpHが低い、すなわち水素イオン濃度が高いほど促進されます。BQとの反応によってPBTTTには電気伝導を担う正電荷のホールが注入され、また、TFSI−も水溶液中から電気的に引き付けられて導入されます。これによって化学ドーピングが完了します。

この方法では、水溶液のpHを調整することにより、薄膜の電気特性を正確に制御することができました。pHが1から4までの水溶液では、PBTTT薄膜の色はpHに依存して変化し、電気伝導度は約5桁にわたって制御されました(図1右)。この結果は、この技術が電子デバイスの製造に十分なドーピング制御を提供できることを強調しています。

図1 (左) 開発した化学ドーピング手法のメカニズム。(i) PCET試薬BQ/HQと疎水性陰イオンTFSI−の水溶液に高分子半導体PBTTT薄膜を浸します。(ii) PCETによる酸化還元反応とTFSI−の導入が生じます。(iii) ホールとTFSI−がPBTTT薄膜に導入された状態になります。

(右) PBTTT薄膜の色と電気伝導度のドーピング水溶液pHに対する依存性。

PCET反応は光合成の電子伝達系でも活用されている再現性・信頼性の高い反応です。このような生化学反応が半導体の電子状態の制御に適していることは、多くの研究者にとって思いもよらないアイデアでした。また、従来はPCET反応を化学ドーピングに用いることはできませんでした。化学ドーピングでは伝導性を示す正電荷のホールとともに、電荷のバランスをとるための陰イオンを導入する必要があります。従来の手法では酸化還元試薬が電子を受け取って陰イオン分子へと変化するため、酸化還元反応の過程で陰イオン分子が供給されていました。一方、本研究で利用するBQは、その過程で陰イオン分子を生成することなく、HQに変換されます。そこで、近年我々が開発したイオン交換ドーピング(注5)を参考に、ドーパント溶液に疎水性陰イオンTFSI−を追加で溶解しました。この場合にはBQが有機半導体を酸化すると、TFSI−が有機半導体に導入されました(図1左)。この役割分担によってBQ/HQなどのPCET型の酸化還元試薬を化学ドーピングに用いることが可能になりました。

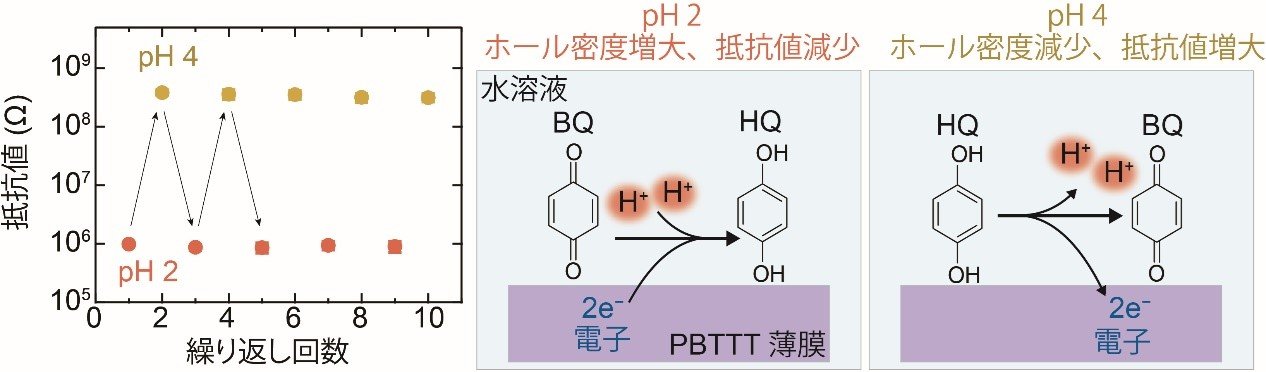

BQ/HQ溶液を用いる特筆すべき利点は、その卓越した再現性とpH依存性の制御性にあります。これは、PBTTT膜をpHの異なるドーピング溶液に繰り返し浸漬したところ、抵抗値が一貫して変化したことで実証されました(図2)。この変化はBQとHQの可逆なPCET反応により説明できます。pH 2の環境ではBQがHQへと変化する反応により、PBTTT薄膜の抵抗値が減少しています。一方、pH 4の環境ではHQがBQへ戻る反応により、PBTTT薄膜の抵抗値が増大しています。以上の結果から、可逆なPCET反応を用いると、有機半導体のドーピング量や抵抗値を再現性よく繰り返し制御できることが分かりました。

従来技術では大気中の水との反応によってドーピングや酸化還元試薬が失活し、ドーピング量の再現性に問題も生じていました。一方で、この問題は本技術においてpH制御された水溶液を用いることで著しく抑制されています。失活に関わる水の反応性はpHによって制御されるため、pH制御は失活を抑制する働きもしているのです。本技術においてpHはBQ/HQによるPCET反応および水の関わる失活反応の両方を制御する上で重要な役割を果たしました。

ドーピング・レベルの精密な制御を可能にするこの技術は、革新的なセンサー開発にもつながると期待できます。強い再現性を特徴とする薄膜抵抗のpH変化に対する顕著な応答性は、電気抵抗を測定するだけでpH評価が可能であることを示唆しています。このブレークスルーは、世界初の参照電極(注6)フリーの薄膜pHセンサーの創製への道を開くものです。

図2 (左) PBTTT薄膜をpH2とpH4のドーピング水溶液に繰り返し浸した際の抵抗値の変化。

(右) 抵抗値が繰り返し変化するメカニズム。

<今後の展開>

本研究によって、真空や窒素雰囲気を扱う特別な設備を用いずに、有機半導体を水溶液中で精密にドーピングする基盤技術が確立されました。この汎用な技術はセンサー、電子回路、太陽電池、ディスプレイなど様々な有機半導体フレキシブルデバイスの産業応用を飛躍的に促進すると期待されます。また、pHやイオン濃度を計測する薄膜型の有機半導体センサーなど、ヘルスケア、バイオセンシング技術への貢献も期待されます。

<研究支援>

本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究推進事業 CREST研究領域「未踏探索空間における革新的物質の開発(課題番号JPMJCR21O3)」ならびに日本学術振興会 科学研究費助成事業 (22H02160, 22H04959, 20K15358, 20H00392)の一環として行われました。

掲載論文

題名:Doping of molecular semiconductors through proton-coupled electron transfer

著者:Masaki Ishii, Yu Yamashita, Shun Watanabe, Katsuhiko Ariga, Jun Takeya

雑誌:Nature

掲載日時:

オンライン掲載 10月12日0時 (日本時間) doi: 10.1038/s41586-023-06504-8

紙面掲載 10月12日発行号(Vol. 622, Issue 7982)

用語解説

(注1)有機半導体:半導体としての機能を持つ軽量、柔軟な有機分子材料です。インク状態にすることでインクジェットなどの低コスト印刷プロセスを用いて製膜可能な特徴があります。

(注2)ドーピング:半導体中に伝導性を担う電荷および、電荷のバランスをとるための物質を導入するプロセスです。半導体の電子密度や抵抗値の制御を担っており、あらゆる半導体デバイスの製造に不可欠なプロセスです。

(注3)化学ドーピング:有機半導体中の伝導性を担う電子やホールの密度を制御するためのプロセスです。有機半導体と酸化還元試薬の間で電子移動反応を生じることで実施されています。

(注4)プロトン共役電子移動(PCET):正電荷をもつプロトンと負電荷をもつ電子の両方を移動する反応です。光合成における電子伝達系や、糖からエネルギーを得る代謝反応など生化学反応でもよく活用されています。反応の生じやすさがプロトンの濃度(pH)に依存する特徴を持っています。

(注5)イオン交換ドーピング:有機半導体に様々なイオンを導入することを可能にしたドーピング手法です。一般的な化学ドーピングではホールと酸化還元試薬由来のアニオン分子が有機半導体には導入されます。イオン交換ドーピングでは、この酸化還元由来のアニオン分子を他のアニオン分子にその場で交換することが特徴です。2019年、Nature誌に山下、竹谷、渡邉を含む研究チームが報告しました。

(注6)参照電極:電位の基準として作用し、ほとんどの電気化学デバイスの動作に必要となる銀/塩化銀などを含む電極です。かさ高いため、薄膜型センサーを実現する上での障壁となっていました。

関連研究室

お問い合わせ