歯から明らかになった「アマミノクロウサギ」と「ケナガネズミ」の食性 ――固有種の保全には多様な植生環境と生態系が不可欠――

- ヘッドライン

- 記者発表

東京大学

岡山理科大学

発表のポイント

◆歯の表面に残されたミクロの傷(マイクロウェア)を3次元的に分析し、アマミノクロウサギとケナガネズミの食性を調べました。

◆アマミノクロウサギは1年を通じ似たような固さの植物を主な餌にしている一方で、ケナガネズミは季節によって歯の傷の形状は大きく異なり、多様な餌を利用していました。

◆野外観察が困難な希少種について、博物館標本に基づく研究は多数の標本から生態の詳細を解明することができるため、有効な保全策を検討する上で重要であることが示されました。

研究成果のまとめ(©田中 花音)

概要

東京大学大学院新領域創成科学研究科の久保麦野准教授と、岡山理科大学恐竜学科の林昭次准教授を中心とする研究チームは、琉球列島の固有種であり日本の天然記念物でもある「アマミノクロウサギ」と「ケナガネズミ」の歯を分析し、両種が1年を通じどのような餌を食べているかを明らかにしました。アマミノクロウサギが年間を通じ似たような固さの植物を食べているのに対し、ケナガネズミは季節に応じて餌のタイプは異なっており、両種の保全を考える上で多様な植生環境と生態系が重要であることが示されました(写真1)。

この研究成果は、2025年4月30日発行の日本哺乳類学会が発行する国際誌『Mammal Study』50巻2号(琉球列島の哺乳類研究特集号:久保准教授と林准教授が共同企画者として参画)、4月2日にオンライン版に掲載されました。

写真1: アマミノクロウサギとケナガネズミ(©琉球大学・小林 峻)

発表内容

2021年に世界自然遺産にも登録された琉球列島には、島という孤立した立地環境と亜熱帯という気候的特性から、他地域に見られないユニークな生態系が成立しており、動植物を問わず固有種が数多く生息しています。人の活動により希少な固有種の個体数が減少しており、その保全は喫緊の課題とされてきました。希少種の生態を明らかにすることを目的に、研究チームは博物館に保存されている奄美大島産のアマミノクロウサギとケナガネズミの頭骨を用いて、歯のマイクロウェア(注1)三次元形状分析を実施しました(図1)。

その結果、アマミノクロウサギは1年を通じ似たような固さの植物を主な餌にしている一方で、ケナガネズミは季節によって歯の傷の形状は大きく異なり、春から夏にかけては柔らかい餌(軟体動物など)、秋から冬にかけて硬い餌(ドングリなど)を利用していました。多様な餌を利用するという結果はケナガネズミの胃内容物のDNA分析(注2)とも整合的であり、またDNA分析では解明できない、餌の利用部位についての知見が補強されました。両種とも、性差は認められず、雌雄で同じような食性であることも示唆されました。

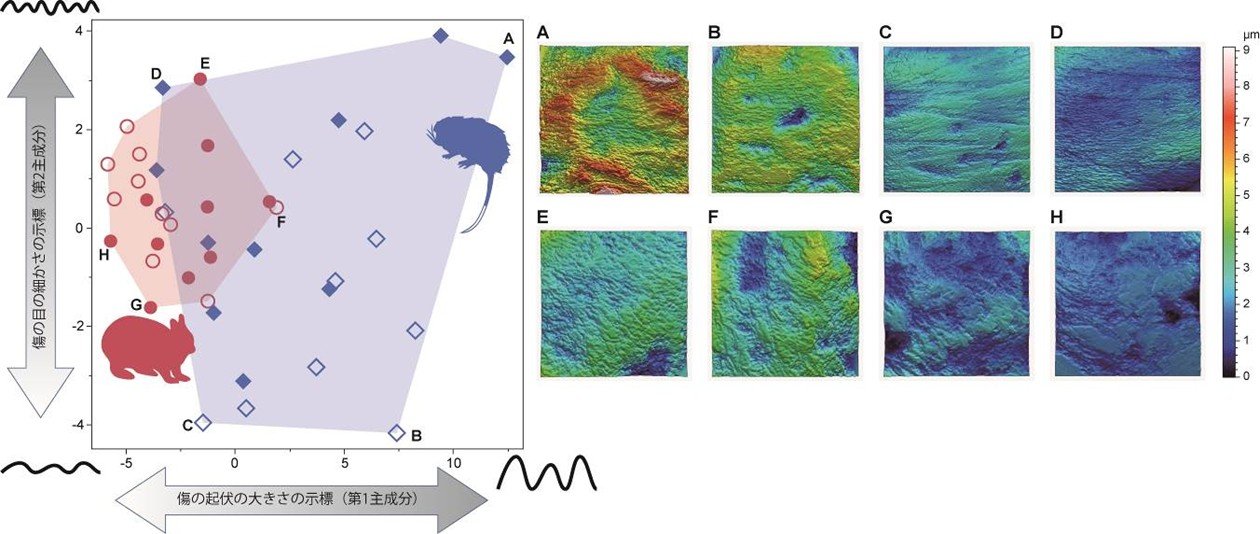

図1: アマミノクロウサギ(赤)とケナガネズミ(青)のマイクロウェアのばらつきと歯の表面の3Dモデル

クロウサギ(E-F)が平坦な表面をしているのに対し、ケナガネズミ(A-D)ではマイクロウェアのばらつきが大きく、多様な固さの餌を食べていると推定される。白抜き点はメス、塗りつぶし点はオスのデータ。

夜行性で個体数の少ない希少種は野外での直接観察が難しいため、食性という基本的な生態情報もまだ十分に蓄積されておらず、季節性や性差、年齢による違いについては分かっていませんでした。本研究によりロードキルによって死亡した個体の骨標本からでも、生態情報を得ることが可能であり、両種の保全につながる知見を得られることが示されました。今後も分析を続けることで、沖縄島、奄美大島、徳之島の3島に生息するケナガネズミの地域差や、奄美大島と徳之島の両島に生息するアマミノクロウサギの地域差も明らかにできると期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院新領域創成科学研究科

久保 麦野 准教授

岡山理科大学

荒木 海人 学部生(研究当時)

近藤 慶 修士課程(研究当時)

林 昭次 准教授

キール大学動物学研究所

ウィンクラ ダニエラ(研究当時:日本学術振興会外国人特別研究員)

論文情報

雑誌名: Mammal Study

題 名: Feeding ecology of the Amami rabbit (Pentalagus furnessi) and the Ryukyu long-furred rat (Diplothrix legata) inferred from dental microwear texture analysis

著者名: Mugino O. Kubo*, Kaito Araki, Daniela E. Winkler, Kei Kondo, Shoji Hayashi

DOI: 10.3106/ms2024-0040

URL: https://doi.org/10.3106/ms2024-0040 (オープンアクセス)

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究C(課題番号:23K05910)」、「特別研究員奨励費(課題番号:20F20325)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)歯のマイクロウェア

歯の表面には餌とこすれ合って形成されたミクロレベルの傷(マイクロウェア)が残されており、マイクロウェアを調べることで生前の餌を推定することができる。「三次元マイクロウェア形状分析」とは、共焦点レーザー顕微鏡という工業分野で表面粗さを測定するために利用される顕微鏡を用いることで、マイクロウェアの粗さを客観的・定量的に評価する手法である。

(注2)ケナガネズミの胃内容物のDNA分析

本論文が掲載されている『Mammal Study』50巻2号では、沖縄島のケナガネズミを対象に胃内容物のDNA分析から食性を明らかにした研究も掲載されている(Kobayashi et al. 2025 Omnivorous food habits of the endangered Ryukyu long-furred rat Diplothrix legata (Muridae) estimated using the DNA metabarcoding method, Mammal Study, doi.org/10.3106/ms2024-0007)