島暮らしのアマミノクロウサギは「ゆっくり成長」 ――成熟までの期間が近縁種の5倍、現生哺乳類では世界初の発見――

- ヘッドライン

- 記者発表

岡山理科大学

東京大学

発表のポイント

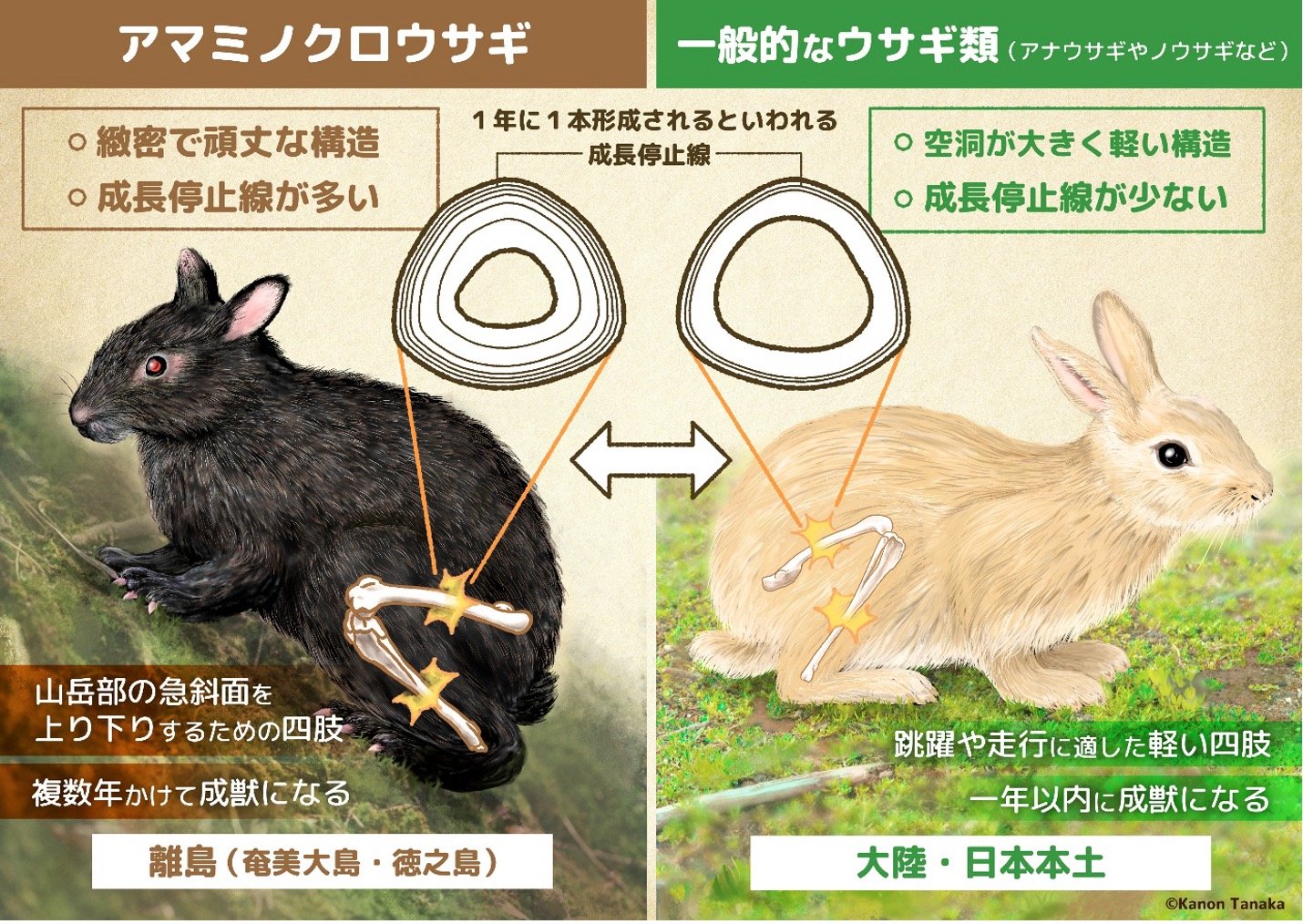

◆アマミノクロウサギは、近縁の一般的なウサギ類が1年以内に成熟するのに対し、約5年という長期間をかけてゆっくりと成長する可能性が高いことが骨組織の分析で初めて明らかになりました。

◆哺乳類において、こうした極端な成長遅延は、これまで絶滅した化石種でのみ知られており、現在生きている種では世界初の発見です。

◆アマミノクロウサギの骨は非常に緻密で頑丈であり、島の険しい地形での生活に適応した特殊な構造である可能性が示されました。

研究成果のまとめ(©田中 花音)

概要

岡山理科大学恐竜学科の林昭次准教授と、東京大学大学院新領域創成科学研究科の久保麦野准教授を中心とする研究チームは、日本の特別天然記念物「アマミノクロウサギ」の骨組織を分析し、この種が近縁種と比べて約5倍の期間世界的にも極めてゆっくりと成長することを初めて明らかにしました。

こうした著しい成長の遅延は、島に生息していた化石種では知られていましたが、現在生きている哺乳類で確認されたのは世界初となります。本研究は、餌資源が限られ捕食者が少ない島という特殊な環境下において、小型哺乳類が非常にゆっくりとした生活史へと進化する可能性を実証した重要な成果となります。

この研究成果は、2025年4月30日発行の日本哺乳類学会が発行する国際誌『Mammal Study』50巻2号(琉球列島の哺乳類研究特集号:林准教授と久保准教授が共同企画者として参画)、4月2日にオンライン版に掲載されました。

写真1: アマミノクロウサギ(©琉球大学・小林 峻)

発表内容

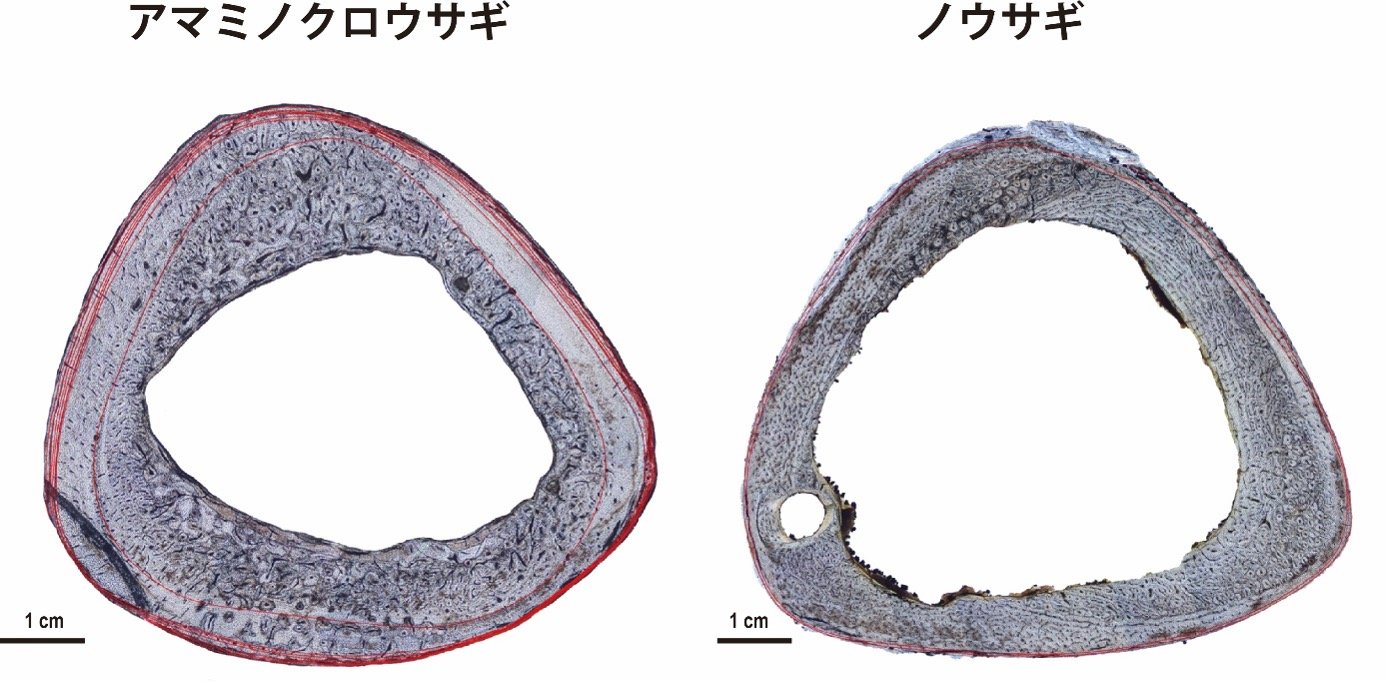

研究チームは、博物館に保存されているアマミノクロウサギの四肢骨を用いて、恐竜研究で確立された骨組織学的分析(ボーンヒストロジー)(注1)を実施しました。その結果、日本本土や大陸に生息する近縁種が一般的に約1年以内に成熟するのに対して、アマミノクロウサギは約5年近くかけて成熟することが、骨組織中の成長停止線の観察から明らかになりました(図1)。このような極端な成長遅延は、地中海や琉球列島など島に生息していた絶滅した哺乳類化石種でのみ知られており、現生種としては世界初の発見です(注2)。

島という特殊な環境では、捕食者が少なく餌資源も限られているため、多産多死ではなく「少数の子をじっくり育てる」という傾向が知られています。アマミノクロウサギについても、すでに先行研究でこのような特殊な繁殖様式が指摘されていましたが(注3)、本研究により、成熟にかかる期間が近縁種より大幅に長いことが新たに明らかになりました。成長速度が遅いことが繁殖数の減少や個体群の維持の難しさにつながり、他のウサギ類と比べて絶滅リスクを高めている可能性が示唆されます。

また、アマミノクロウサギの骨組織は、他のウサギ類に比べ非常に緻密で頑丈であることも分かりました。これは島の急峻な地形で効率的に移動するための骨構造の適応だと考えられます。

さらに本研究は、長期的な生態モニタリング調査が困難な希少動物でも、古生物学で培われた骨組織学的手法を用いることで、遺体標本から生態や生活史に関する貴重な情報を得ることが可能であることを示しています。

図1: アマミノクロウサギ(左)とノウサギ(右)の脛骨(すねの骨)の断面に観察された成長停止線

アマミノクロウサギには、ノウサギと比較して非常に多くの成長停止線(赤線)が確認される。生殖腺が成熟し、骨が癒合したばかりの若い成獣であっても複数の成長停止線が形成されていることから、アマミノクロウサギが成熟するまでに複数年を要することが示された。

琉球列島は長期間にわたって他の島や大陸から隔離されてきたため、哺乳類にとって捕食者がほとんど存在せず、独自の生態系が形成されています。このような環境では、欧米など他の地域では化石種でしか見られないような特殊な生態や進化のパターンが現生種においても観察されています。本研究の成果は、琉球列島特有の動物たちが持つこの特殊な進化的特徴の理解を深めるとともに、そのような希少で特殊な動物たちの保全の重要性を改めて強調するものです。

発表者・研究者等情報

岡山理科大学

林 昭次 准教授

近藤 慶 大学院修士(研究当時)

澤中 維吹 学部生(研究当時)

荒木 海人 学部生(研究当時)

三上 聖加 学部生(研究当時)

北九州市立自然史・歴史博物館

伊澤 雅子 館長(研究当時、現:琉球大学)

東京大学 大学院新領域創成科学研究科

久保 麦野 准教授

論文情報

雑誌名:Mammal Study

題 名:Bone histology reveals the slow life history and skeletal adaptations of the Amami rabbit Pentalagus furnessi (Lagomorpha: Mammalia)

著者名:Shoji Hayashi*, Kei Kondo, Ibuki Sawanaka, Kaito Araki, Kiyoka Mikami, Masako Izawa, Mugino O. Kubo

DOI:10.3106/ms2024-0064

URL: https://doi.org/10.3106/ms2024-0064 (オープンアクセス)

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究C(課題番号:23K05910)」、「特別研究員奨励費(課題番号:20F20325)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)骨組織学的分析(ボーンヒストロジー)

骨を薄くスライスして内部の組織を顕微鏡で観察し、骨の成長様式や速度などを推測する分析手法。主に骨しか残ってない化石種の研究で広く使用されており、特に恐竜類の研究において盛んに用いられている。

(注2)例:琉球列島に生息していた化石哺乳類に見られる成長遅延

アマミノクロウサギと同じく、百万年以上前に琉球列島に侵入したと考えられている絶滅種リュウキュウジカにおいても、近縁種と比較して極端に成長が遅延したことが報告されている(Hayashi et al., 2013 Variation and process of life history evolution in insular dwarfism as revealed by a natural experiment. Frontiers in Earth Science, 11:1095903. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1095903)。

2023年5月17日 岡山理科大学・東京大学プレスリリース「島に生息する哺乳類の長寿化の過程を解明-恐竜研究の手法を応用-」

https://www.ous.ac.jp/common/files/202305231041340680944.pdf

(注3)アマミノクロウサギの特殊な繁殖様式

他のウサギ類と異なり、出産数が1~2匹と非常に少なく、出産時期も限定されており、ウサギ目の中でも特に繁殖力が低い種の一つであることが明らかになっている(Hamada, F. and Mizuta, T., 2020 Unique reproductive traits of the Amami rabbit Pentalagus furnessi: an endangered endemic species from southwestern Japan. Mammal Research 65: 805-813.)。

関連研究室